「ニキーチンユニキューブ」の進め方と特長について!

■ ニキーチン積木 ユニキューブ |

|

|

| 空間把握力を育てるのに適した積み木で、知能開発をする教室などでも似たような積み木がよく使われています。算数で大事な規則性の発見をしながら、観察力・集中力・思考力を高めていきます。

|

乳幼児が積み木で本格的に知能開発をはじめるのに、最もおすすめしたい1位が、この「ニキーチン」の積み木です。

私の住んでいる地域には、アメリカの心理学者ギルフォード博士のSI理論を軸に行なっていて、知能を伸ばすための積み木・算数を教えてくれる教室があります。やはり、その教室でも、このニキーチン積み木と同じような仕組みの積み木が使われているのです。そこでは、2歳代から取り組む最初の課題が、「配色(色の概念)」です。色を赤・青・黄など、たくさんのいろいろな色の積み木の山から自分で与えられたテーマの色積み木を見分けながら探し、例:正方形(5個×5個)に色別の積み木を並べていきます。

赤い正方形・青い正方形・黄の正方形など、色の概念が定着すると、今度は、視点を平面から立体へと移し、並べた積み木の5面(上部のほか横側4面=底以外)のすべてを同色になるように積み木を正方形に並べていきます。1つの積み木の6面が同じ色ばかりだと簡単な作業ですが、面によって色が異なるので、上から見ると全部同じ色でも、横から見るとどこか、違う色の面が出ていたりします。そのため、子供達は、6面全部の色と色の位置などを手の中でクルクル回しながら確認し、並べていかなくてはいけません。特に、四つ角は、3面分の色を考えて探さないといけないので、幼児には、大変な作業です。

まだ幼い子どもにとって、これらの作業は、6面全部が同じ色のキューブ積み木と違って、予想以上に注意力・観察力・思考力・集中力が必要とされることでしょう。=この点が、6面同色の他のキューブ積み木より優れているポイントと言えるでしょう。

その他にも、模様作りなどを通して、線対称・点対称・順列・拡大・縮小・空間把握力など、いろいろな使い方をすることで、さらなるステップアップ法があります。

「ニキーチン積み木」の効果的な使い方・作り方や作例集は、『ニキーチンの知育遊び』に詳しく書いてありますので、合わせてそろえると、よい参考になるでしょう。

ニキーチンの開発した【幼児から遊べる知能開発積み木シリーズ!】

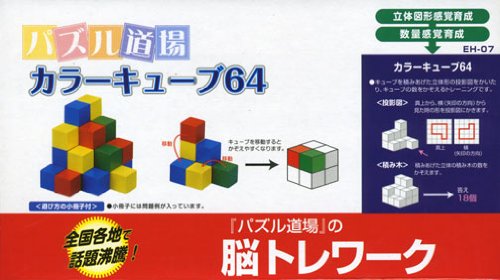

■ニキーチン積み木の最も人気の高いシリーズです。

一つのサイコロ6面には、赤・青・黄3色の面があり、配色のされ方も知能開発遊びができるようにさまざまな配色パターンで塗り分けられています。

最初は、同じ色の面を集めて並べたり積み上げたりします。

そのうち、色の塗り方がいろいろあることがわかり、立体的に積み上げた裏や底や内側まで想像するようステップアップしていきます。

これが三次元空間を考える力となり、物事を正確に注意深く進めることを子どもに教えていくきっかけ作りとなっていきます。

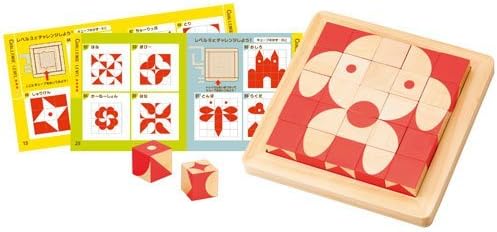

■模様づくりをすることで知能開発を働きかけるためのニキーチン積み木です。

こちらの積み木は、4色を6面に塗ってある積み木になります。

また一面が正方形1色だけでなく、三角に分けた正方形の面は2色づかいの面があります。

同じように最初は、積んだり並べたりからスタートします。

そのうち、いろいろな模様や形ができることを発見します。

三角形の部分の向きを変えると別な形が出きあがることに驚くでしょう。

お手本を見ながら、また自分で様々な模様を作れるようにステップアップさせていきます。

三角形を合わせると四角になることなども、親が教えずに、お子様ご自身で発見させてあげることが大事なポイントです。

(注意:決して、お母さんからは教えないでください。)

このようにして積み木を多面的な角度で遊び・学び、平面的・空間的に図形認識力・構成力を養っていきます。

美しい模様が自分で作れるようになると、子供自身が喜んで取り組むようになります。

また、お手本には無い、自分で作りたいものをイメージしながら並べたり、きれいな図柄を作る喜びを体験する中で、ものを見分ける力や創造力が育ちます。

ニキーチンは、小学生の年齢のお子様には、お手本通りに作るのではなく、お手本に無い図柄を考えさせて、描きだすように指示しています。

立体的なものを見ながら図面に描くことは、形を認識するために大変効果的であり、現在、同様の能力開発に、点描写のワークもありますね。

また、新しい図柄を考案するには、思考力と創造力も豊かになります。

年齢が上のごきょうだいには、そのような課題を与えてみるのもいいですね。

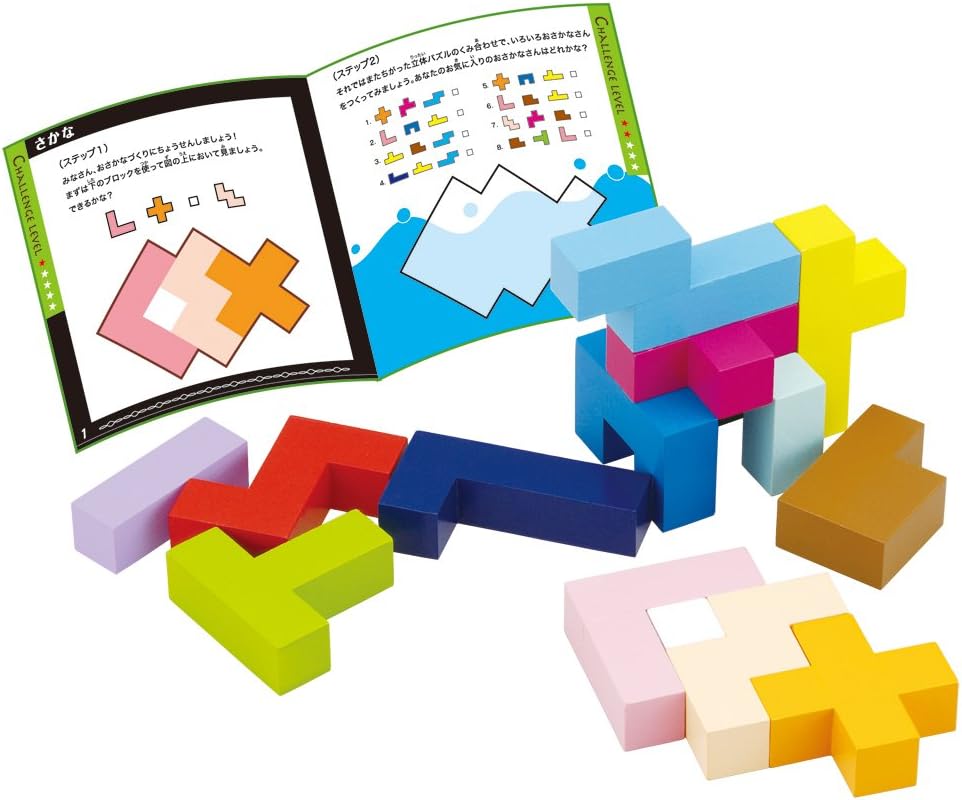

■単色積み木で、形によって異なった色になっています。

凸凹の色も形も違う積み木を並べたり、重ねたり、組み合わせて遊びます。

自由な想像に任せて試行錯誤を繰り返すうちに、思いもよらない形が出来たりします。そのうち、立体に興味を持つようになります。

できた形からイメージして、「きりんさんみたいなかたちになったよ!」など、お話作りをしながら楽しく取り組みましょう。自分なりの形を作って、構成力を身につけましょう!

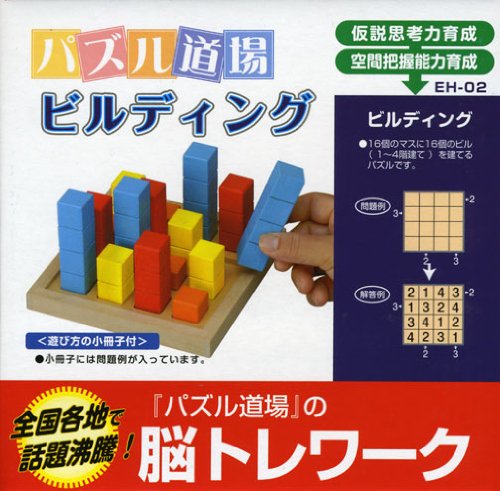

立体のキューブを作るには、年齢が幼稚園の年長か、ニキーチンユニキューブにより、立体感覚を掴んでからの流れが出来ているお子様に適しています。

図形構成力が理解できるようになった後で、立体構成力に移らなければ、基礎的な構成力が身に付きません。

「ニキーチンみんなの積み木」だけを購入して、いきなり「写真のようにサイコロ型に作ってごらん!」と、渡さないようにお気を付けください。

自分から興味本位で始めて、難しいと判断すると、その印象が強く残ると、二度と挑戦しなくなるかもしれません。

また、そうなってしまった場合は、他の積み木で、図形構成力を養い、適齢期になる頃に、再度積み木を見せて、目の前で、作って見せてあげましょう。

「今度は、自分でも出来るかも?」と競争心で挑戦するかもしれません。

■ニキーチン積み木を手作りしたい場合の作り方や遊ぶ時の注意点、作例、ニキーチンが、どうしてこのような積み木を子供たちに与えたのか、など、様々な参考になるお話しが載っています。

また「ニキーチンユニキューブ」だけは、現在、品薄状態が続いています。

最初に与える知能積み木として最も優秀な積み木であるため、

ぜひ、こちらを参考に手作りに挑戦してみて下さい。

また、手作りする際には、お手本用と

お子様用の『2セット』を作ることを推奨します。(材料に推奨の「白木積み木」「100個セット白木積み木」)

大人の目線と異なり、紙面に描かれた図面を見ながら幼児が作ると、大変分かり難く、能力開花の妨げとなります。

できれば、自分が手に持っている積み木と同じ見本を見ながらだと、お手本の積み木を観察し、記憶、自分のバラバラの状態の積み木から同じものを探し出す!

という具合に、作業環境がとても良くなります。

紙面の図面は、年齢が低いほど、積み木の実態物と紙面の絵が、結び付き難くなります。

また、最初のうちは、4個とか少ない個数で始めていきますので、1セットの積み木でお手本も作れるでしょう。

だんだんと、個数が増えてきたとき、急に、紙面になると、分かり難くなるかもしれませんので、積み木をご購入される場合も、その辺りを考慮されて、お使い下さい。

【幼児の積み木の最初のポイント!】

①隣り合う積み木の辺と辺がズレたり、隙間が出来たり、ガタガタした置き方にならないようになるまで、置き方の訓練を繰り返し行なうことで、指先の巧緻性が鍛えられます。

②色の認識。たくさんの色の中から、同じ色だけを取り出す訓練。

③お手本と同じものを作ることができる。これは、観察力と記憶力がアップします。

④お手本が大きく(個数が多く)なってくると、1辺に何個いるのか?「かず」を数える能力が必要とされてきます。

⑤2色以上の色を使い始めると、点描写のように、縦横の数と位置を合わせるの力が能力が鍛えられます。

このようにして、順番を考えながら積み木を与えていけば、無理なく、図形構成力や立体構成力が幼児期に自然に身に付きます。

この最初のSTEPは、他の積み木や、知能積み木でも可能ですので、ニキーチン積み木が手に入り難い場合は、最初は、他の積み木を代用して下さい。

ニキーチン積み木を使って行う図形構成力や立体構成力を養うオリジナルの作例は、以下のリンクからご覧いただけます。

この作例は、添付の作例パターンや、「ニキーチンの知育遊び」の作例よりも、カリキュラム化された流れでご紹介しています。