【2歳~の積み木の遊び方のポイント!】

2歳代からは、いよいよ本格的な知能開発の積木遊びを取り入れてみましょう。

ここで紹介するやり方は、米心理学者ギルフォード博士のSI理論をもとにした遊びです。

大事なポイントは『自分で考える!』ことです。

もちろん、誰でも最初からできるわけありませんが、難しそうなら、課題をもっと簡単にしてあげてください。

簡単なものが出来るようになると自信が付き、再度レベルアップしたものでも挑戦しよう!という、気持ちが湧いてきます。

レベルを上げたり下げたりの繰り返しの中で、子どものやる気を維持します。見向きもしないようなら、もっともっとレベルを下げればいいのです。

それで出来れば、思いっきりほめてあげます。決して「どうして、こんな簡単なものができないの!」と怒ってはいけません。

また、絶対に親が答えや、やり方を教えてはいけません。もし、間違っていても、「違うよ!」と、否定してもいけません。

「子供に考えさせること」が大きなポイントです。夢中で考えることで、集中力や思考力がつきます。

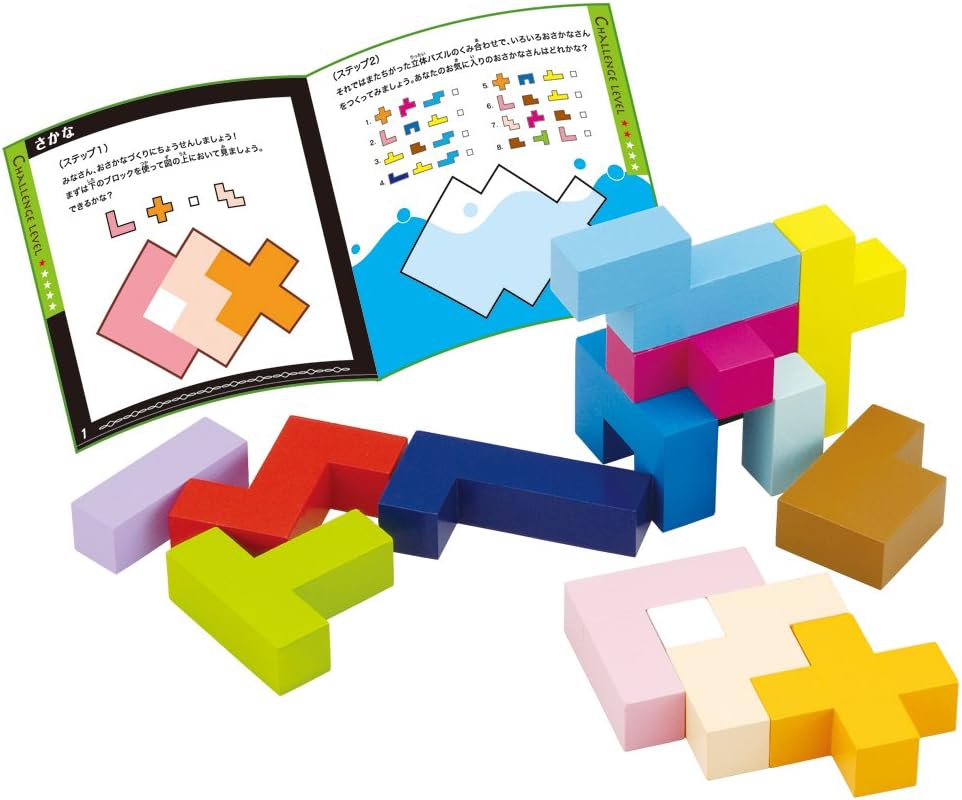

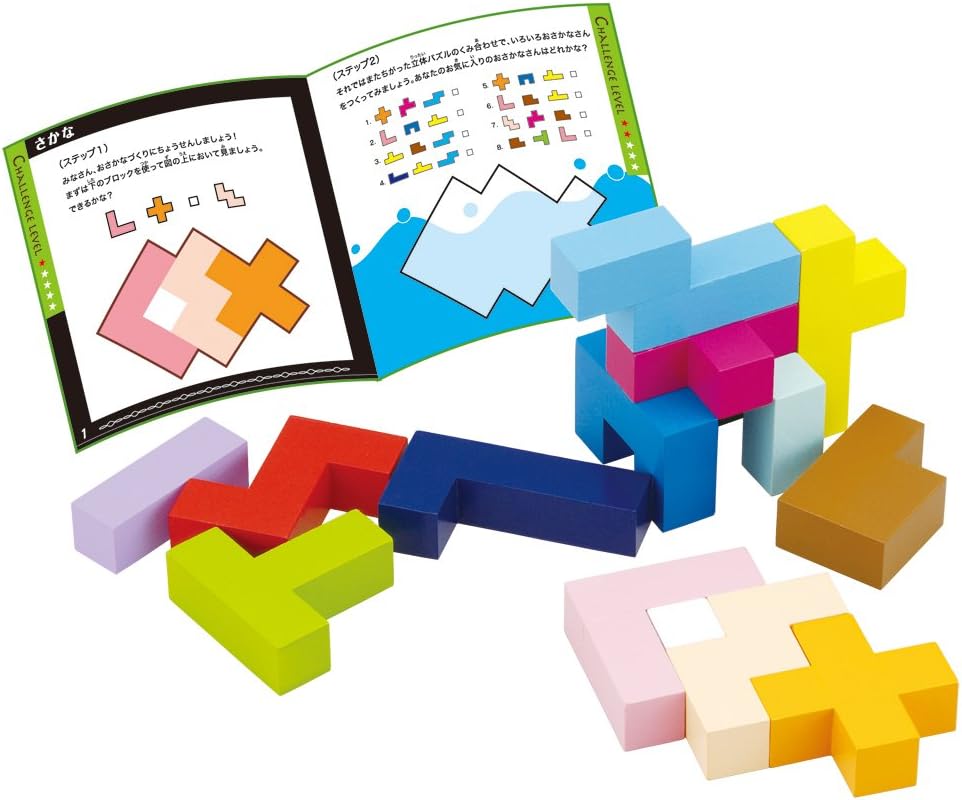

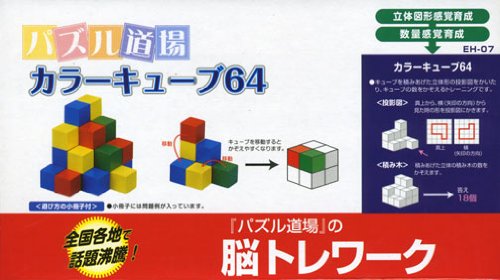

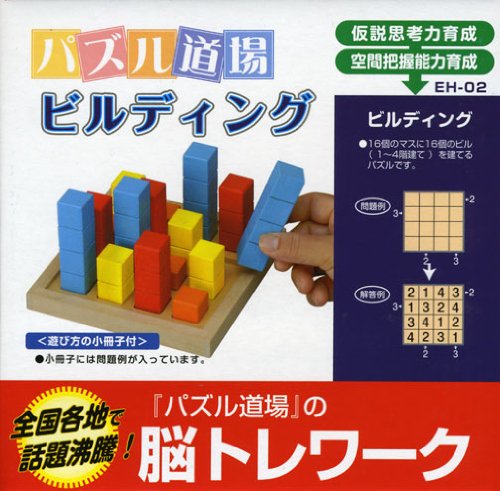

遊び方の例としては、お手本を真似て同じものを子供に作らせることです。

(※知育専用のお手本付のものを利用するといいでしょう。ただし、紙面のお手本ではなく、お母さんが作った積み木のお手本の方が、子供が理解しやすいでしょう。

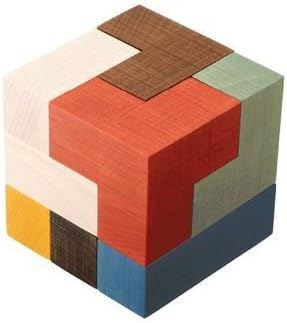

出来るだけわかりやすく!と考えるなら、同じものを2セット買いましょう。きょうだいで使うこともできますし、将来的に、2セットを合わせれば、お手本には載ってないような大作の作品を作ることもできます。)

お手本の例で言えば、

《STEP①》

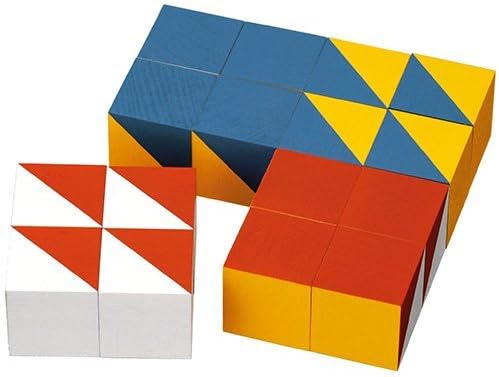

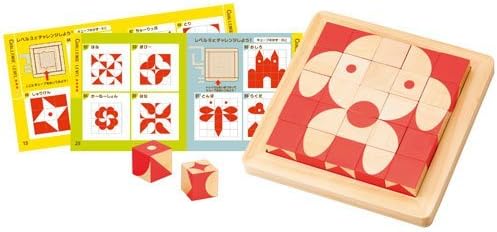

最初は、赤色の積木だけ4個で、正方形を親が作るとします。子どもにも同じ色で、同じ正方形を作らせます。その時、たくさんのカラー積み木の中から、同色の積み木を子どもに探させながら行なうのがポイントです。一つの色が成功したら、また別の色でも、同じことをします。(色の認識ができるようになれば、次のステップへ進みます)

《STEP②》

ステップ2は、2色の色を使います。例えば、赤2個、青2個で正方形を作ります。赤と青の位置が同じ場所・左右の順序は同じか、などをやってみます。ここでは、色の配置を見分けるための記憶の訓練や観察訓練ができます。それができるようであれば、積木の量を増やしたり、使用するカラー積み木の量を増やしたり、徐々に複雑な配列パターンのお手本を作っていきます。

※子どもは、一人一人性格や段階能力が異なります。いつもそばにいらっしゃるお母さんが、レベル調整を見極めながら、たくさん褒めてあげましょう。

また、子どもは、一度嫌いになると、再度なかなか取り組みにくくなります。一度うまくいかなかったときは、しばらく積木を隠し、数ヶ月後、再度1からやり直してみましょう。子どもの能力が上がっている分、今度は、前回できなかったことがスムーズに出来るようになった喜びを子ども自身が感じれば、きっと、また続きをやってみたくなるはずです。

知能積木は、お母さんが管理しましょう。「とっても大事なもの」という印象を持つことで、乱暴に扱ってもいい玩具と違うのだということを教えることで、「知能積木」が特別な存在になっていきます。